其他辅助检查:

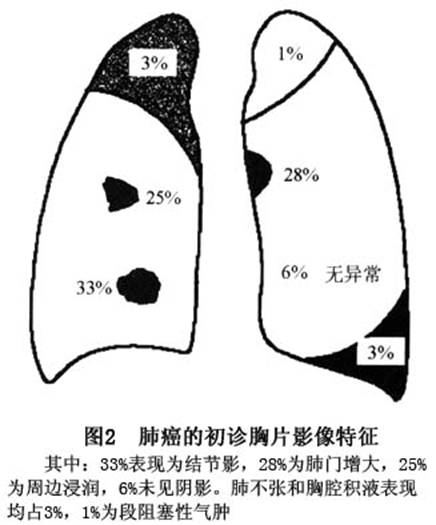

1.X线诊断 为诊断肺癌最常用之手段,其阳性检出率可达90%以上。肺癌较早期的X线表现有:①孤立性球形阴影或不规则小片浸润;②透视下深吸气时单侧性通气差,纵隔轻度移向患侧;③呼气相时出现局限性肺气肿;④深呼吸时出现纵隔摆动;⑤如肺癌进展堵塞段或叶支气管,则堵塞部远端气体逐渐吸收出现节段不张,这种不张部如并发感染则形成肺炎或肺脓肿。较晚期肺癌可见:肺野或肺门巨大肿物结节,无钙化,分叶状,密度一般均匀,边缘有毛刺、周边血管纹理扭曲,有时中心液化,出现厚壁、偏心、内壁凹凸不平的空洞。倍增时间短,当肿物堵塞叶或总支气管出现肺叶或全肺不张,胸膜受累时可见大量胸液,胸壁受侵时可见肋骨破坏(图2)。

2.CT检查 在肺癌的诊断与分期方面,CT检查是最有价值的无创检查手段。CT可发现肿瘤所在的部位和累积范围,也可大致区分其良、恶性。以往认为钙化是良性病变的影像学特征,但在<3cm的肺阴影中,7%的恶性肿瘤也有钙化。CT还可以清晰显示肺门、纵隔、胸壁和胸膜浸润,用于肺癌的分期。腹部CT对于观察腹内诸脏器如肝、肾、肾上腺等有无转移非常有帮助。

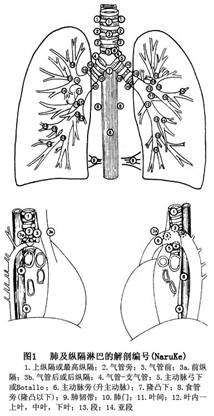

3.磁共振(MRI) MRI在肺癌的诊断和分期方面有一定价值,其优点在于可以在矢状和冠状平面显示纵隔的解剖,无需造影清晰地显示中心型肿瘤与周围脏器血管的关系,从而判断肿瘤是否侵犯了血管或压迫包绕血管,如超过周径的1/2,切除有困难,如超过周径的3/4则不必手术检查。肿瘤外侵及软组织时MRI也能清晰显示,对肺上沟瘤的评估最有价值。在检查肺门和纵隔淋巴结方面,MRI与CT相似,可清晰显示肿大的淋巴结,但特异性较差。

4.支气管镜检查 阳性检出率达60%~80%,一般可观察到4~5级支气管的改变如肿物、狭窄、溃疡等,并进行涂刷细胞学,咬取活检,局部灌洗等。这种检查,一般比较安全,也有报告9%~29%活检后并发出血。遇见疑似类癌并直观血运丰富的肿瘤应谨慎从事,最好避免活检创伤。

5. ECT检查 ECT骨显像比普通X线片提早3~6个月发现病灶,可以较早地发现骨转移灶。如病变已达中期骨病灶部脱钙达其含量的30%~50%以上,X线片与骨显像都有阳性发现,如病灶部成骨反应静止,代谢不活跃,则骨显像为阴性X线片为阳性,二者互补,可以提高诊断率。

6.纵隔镜检查 当CT可见气管前、旁及隆突下等(2,4,7)组淋巴结肿大时应全麻下行纵隔镜检查。在胸骨上凹部做横切口,钝性分离颈前软组织到达气管前间隙,钝性游离出气管前通道,置入观察镜缓慢通过无名动脉之后方,观察气管旁、气管支气管角及隆突下等部位的肿大淋巴结,用特制活检钳解剖剥离取得活组织。临床资料显示总的阳性率39%,死亡率约占0.04%,1.2%发生并发症如气胸、喉返神经麻痹、出血、发热等。

7.PET检查 全身正电子发射体层像(PET)可以发现意料不到的胸外转移灶,能够使术前定期更为精确。胸外转移病例中无假阳性率,但是在纵隔内肉芽肿或其他炎性淋巴结病变中PET检查有假阳性发现需经细胞学或活检证实。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防